台米代麥做麵條 增加台糧自給率

【新唐人亞太台2012年9月24日訊】台灣每年進口小麥170萬噸,其中有40%,被用來做麵條及麵包,而台灣的稻米卻是生產過剩的。雲林有業者研究用台灣米來代替小麥製作麵條,不僅風味獨特,未來也有望來提升台灣的糧食自給率。

將麵條放入滾燙的熱水中,大火烹煮三分鐘,拌上干貝醬,好吃的家常麵就可以上桌。

民眾:

「這個麵吃起來非常的彈牙,非常的Q!」

手指一鬆開,麵包快速恢復原本的形狀,非常的有彈性,一刀切下結構相當紮實,是早餐不可缺少的選擇之一。

民眾:

「米麵包吃起來軟又Q!」

其實這麵條和麵包,都是用米製成的,完整呈現了台灣米特有的口感。

實際來到工廠,白米經過清洗、研磨、烘乾後,就是白晰粉嫩的米穀粉。業者一家人都愛吃稻米,家中長子 長到190公分高,看到日本研究如何用大米代替小麥製作各類食品,退伍後決定赴日取經,回台後 再用許多不同種類的台灣米研究四年,製作出各類米食品。

雲林縣米食原料加工運銷協會 廖明吉:

「每人多吃一口飯,免於國外進口小麥,希望能多給農民一些收益。」

目前用台灣米來製做麵食,成本還是偏高。農糧署統計,去年台灣進口110萬公噸小麥,但是全台卻有27萬公頃農地處於休耕,業者希望,透過努力及政府政策宣導,多多研發米製品,不但減少食物里程,也增加台灣的糧食自給率。

新唐人亞太電視 張祐銘 台灣雲林採訪報導

相關新聞

-

「虎尾落羽松秘境」紅了! 彷彿置身國外

2018-12-10 21:52:00想拍照打卡的民眾,雲林虎尾的落羽松秘境,已經由綠轉紅,景緻完全不輸國外,今年還沒有跟到落羽松美景的觀眾,可要抓緊時間。

-

雲林莿桐花海浪漫綻放 賞花是時候

2019-01-07 21:24:52全國十大花海之一的雲林縣莿桐花海區,已開始陸續綻放,漂亮的波斯菊、向日葵把大地舖成大型彩色花毯,吸引不少民眾前往賞花。

-

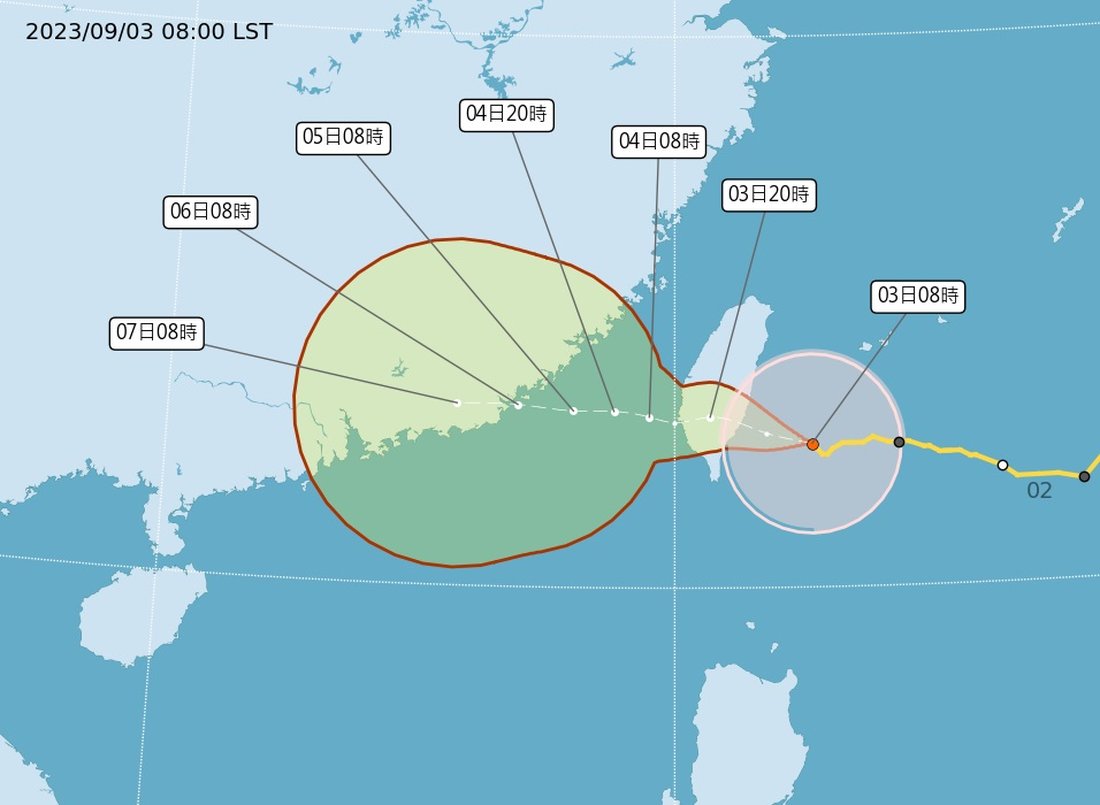

海葵颱風襲台 9月3日全台停班停課縣市一覽

2023-09-03 17:28:09受颱風海葵風雨影響,原本公告今天(3日)正常上班上課的雲林縣,宣布今天下午及晚上已達停止上班及上課標準,且已通知鄰近的嘉義市政府、嘉義縣政府、彰化縣政府、南投縣政府。

-

濁水溪特有「龍紋石」 紋彩含金銀讓人著迷

2020-09-08 22:02:13在雲林有位熱愛撿石頭的文創者,四年前發現故鄉濁水溪特有石頭「龍紋石」,拋磨後變的非常漂亮,他也是從那時候開始,投入跟龍紋石有關的藝術創作,希望有一天龍紋石能成為西螺特色。

-

雲林私人莊園慶祝母親節 6萬朵百合齊開

2022-05-06 07:51:49慶祝母親節,雲林四湖有個私人莊園,用一年時間來準備,種了六萬朵純白鐵砲百合,要獻給園區主人的媽媽,另外在古坑,也有上萬朵五彩繽紛的百日菊盛開,園主要趕在母親節前送給太太,慰勞她一整年的辛勞。

-

雲林8旬畫家獨愛孤挺花 鍾情四十年成達人

2019-04-01 21:42:39歡迎回來。雲林二崙有一位畫家彭瑞琩,研究了四十年的孤挺花,從單瓣到雙瓣,園子裡有超過一百種的品種,現在正值清明時節的開花期,帶大家一起去探訪。

-

雲林也有平地水蜜桃 四年種出不輸高山好滋味

2021-05-20 21:27:30歡迎回來。雲林土庫有一位打工族張先生,用19年時間研究水蜜桃,四年前選擇「春豐」品種的水蜜桃來種,因為是平地,所以用了一點巧思,克服缺水和風大的問題,沒想到現在一棵桃樹,可以結出上百顆,每顆重達120公克的甜美果實。

-

七彩繽紛南瓜隧道 意外成為田園觀光景點

2022-04-08 08:01:35歡迎回來。雲林虎尾有一位南瓜農,累積了一、二十年種植經驗,近年因為有感於利潤越來越低,決定轉型成觀光溫室栽培農場,讓遊客來體驗自己採南瓜的趣味。他更在南瓜園區規畫一條七彩繽紛的南瓜隧道,意外成為遊客拍照的打卡景點。

-

古坑草嶺櫻花季 花海綿延2公里美翻遊客

2021-03-02 21:52:05歡迎回來。冬去春來,雲林古坑草嶺櫻花季也登場了,綿延2公里花海,出現在台149甲線,櫻花齊開的盛況,讓遊客擠爆草嶺,看到好久不見的榮景又回來了,當年參與種櫻花的農場主人,也相當開心。

-

一甲子藤椅達人 無悔人生只嘆後繼無人

2019-12-24 21:52:45雲林斗六有位做傳統藤椅的沈老先生,他從15歲學做藤椅到現在,已將近60年,這種傳統藤椅製作非常費工,需要花五天的時間才能完成,高齡74歲的沈先生,每天耐著性子繼續守著這個工作,只是這項技藝後繼無人,也讓他相當感慨 。

-

石斛蘭花牆超壯觀 莿桐忠雲宮3萬株綻放近半

2022-04-22 07:51:01每年4、5月,粉紅石斛蘭盛開,宛如花海瀑布傾瀉而下的場景,相當夢幻,雲林莿桐忠雲宮,也有壯觀的石斛蘭花牆,在中華文心蘭產銷協會的推廣下,從2020年的兩千株石斛蘭花,發展到今年的三萬株,目前花已開了五成。帶您一起去欣賞。

-

蔦松國中藝術展演 觀眾盛讚古典藝術饗宴

2019-05-30 22:22:15歡迎回來。2019雲林縣蔦松國中藝術展演,5月29日開始,將在全台5大城市巡迴演出六場;首場雲林縣文化處斗六表演廳演出,佳評如潮,與會貴賓盛讚,正統東西方藝術饗宴,讓人感動,身心受益。

-

海口故事園區 雲林海線免費露營好去處

2022-04-14 07:58:32台灣近年休閒娛樂風行,很多人喜歡露營,帶您看到,雲林口湖鄉的海口故事園區,是個設備齊全、安全又乾淨的露營專區,在口湖鄉公所努力下,去年完成地目變更,後續將委外經營開放,但「免費」的小確幸之後就沒有了。

-

芙蓉波波草驚現虎尾!兩萬多棵球球好療癒

2021-05-10 21:55:49波波草大爆發!繼彰化田尾鄉出現「雪白波波草」後,雲林虎尾也出現「圓圓波波草」,二萬多棵芙蓉草,一球一球的模樣超療癒,「台版波波草」的消息一傳開,吸引許多民眾到場拍照打卡。

-

全台第一條柚木步道 湖山水庫社區號召維護

2019-09-16 12:56:00雲林的湖山水庫,位於斗六市及古坑鄉之間,在日治時代當地種植了許多具有經濟價值的柚木,後來水庫動工後,多數已被砍除,現在地方希望重新種樹還給山林,所以在水庫步道周邊栽種800顆柚木,並號召志工共同維護,希望種出全台第一條柚木步道。

-

2000株石斛蘭瀑布美景壯觀 雲林 打卡新祕境

2020-04-27 21:37:22雲林莿桐有一處賞花新祕境,在當地僑和國小後方忠雲宮前,有位蘭花達人林先生種了2000株石斛瀑布蘭,一整片的粉紅花朵開滿整座牆面,美麗的花景吸引許多民眾打卡拍照。

-

三秀園百年老花園樸實無華 注入藝文氣息相得益彰

2020-04-21 21:50:42雲林大埤的「三秀園」,原本是清朝道光年間 貢生張建廷的宅邸,主體格局在日本昭和初年底定,占地約4公頃,園區花木扶疏、古木參天,保留張氏百年老宅外,還有供休憩的樓台亭閣,一年前成立文化協會,將藝術活動注入展間,希望吸引更多遊客前來欣賞前人的建築智慧。

-

二崙自然步道生態豐富 志工艱辛開路而來

2022-05-31 07:49:42「二崙自然步道」,位於雲林二崙四番地保安林地,腹地有27公頃,原本是雜草叢生、人煙稀少的林地,在社區居民多年的努力下,變成綠意盎然的生態步道園區,28日園區舉辦健走活動,吸引許多民眾出外踏青。

-

退休公務員鍾情「流蘇」二十年栽種終成林

2023-04-11 07:42:37雲林有位連先生,年輕時就對「流蘇花」情有獨鍾,二十年前退休後,就在故鄉種起流蘇,經過多年的細心照顧,他的流蘇園區已是一片美麗的白色花景,一起來看看。

-

雲林二處新景點 成親子、文青口袋名單

2020-04-27 21:48:00雲林近期又多了二處新景點,一個是位於斗六、適合親子共遊的「鵝童公園」,另一個是擁有百年風華、適合文青造訪的「林內驛站」,帶您一探究竟。